近日,斯坦福大学的VR研究团队在顶级社会科学期刊上发表了一篇重要论文,系统梳理了过去几十年关于虚拟现实的心理学研究成果,并总结出了五个关于VR媒介的“基础真理”。

这篇发表在《Nature Human Behaviour》上的论文还附带了一张图表(如下图),清晰地列出了这些关键发现对研究人员和普通用户的意义。

对于经常关注VR领域的读者来说,其中一些观点可能并不陌生。但如果你是通过朋友分享第一次接触到这篇文章,或许会感到惊讶——原来售价仅300美元的 Meta Quest 3S 和高达3500美元的 Apple Vision Pro,其核心本质都是一样的:一款虚拟现实头显。

而且,这项技术的发展已经持续数十年,并正在稳步走向主流消费市场。

论文中还附带了一条时间线(如下图),展示了VR研究发展的历史脉络。

以下是论文中提到的五个关键发现,以及它们对普通用户的实际意义:

选择头显前明确用途

如果你是为了健身训练,可以优先考虑专为运动优化的应用。研究表明,这类应用在VR中表现尤为出色。

化身系统会影响你的自我认知和行为

使用虚拟化身的VR应用可能会潜移默化地影响你的自我态度和长期行为模式。例如,当你以一个高大、自信的角色形象出现时,现实中也可能变得更加自信。

2D内容在某些教育场景中更有效

对于学生群体来说,是否使用VR教学取决于具体课程内容。某些情况下,传统的2D屏幕可能更适合知识传授。

警惕隐私风险

VR设备通常配备多个外向摄像头,能够捕捉大量环境数据。建议在使用前仔细阅读用户协议,了解潜在的隐私泄露风险。

不同头显对动作精度的支持存在差异

如果你使用的VR应用需要精确的手部或身体追踪,请注意所用设备的性能限制,这可能会影响体验质量。

你可以在斯坦福大学官网上阅读这篇完整的研究论文。论文同时呼吁进行更多长期追踪研究,以全面评估VR技术的潜在负面影响。

论文中还提出了一个便于记忆的概念框架——DICE,用来概括我们当前主要使用VR的四大目的:

“我们主要将VR用于那些在现实世界中难以实现的体验:危险的(Dangerous)、不可能的(Impossible)、反效果的(Counterproductive)或昂贵的(Expensive)场景。”

这正是斯坦福VR实验室主任 Jeremy Bailenson 在其2018年著作《Experience on Demand》中提出的理念。

举几个例子:

训练消防员应对火灾现场

协助中风患者康复治疗

通过虚拟雕塑博物馆学习艺术史

身临其境地感受地球未来气候变化的影响

这些都属于 DICE 的范畴。

而另一方面,论文也指出:

“人们并不一定非得戴上头显才能查看邮件、看电视或处理日常办公任务。这些功能在2D屏幕上运行得更好。如果盲目将这些应用场景强行塞进VR,只会放大其局限性。”

这是论文中一个非常有趣的视角:我们应该区分“因为想用VR”和“因为不得不使用VR”的场景。

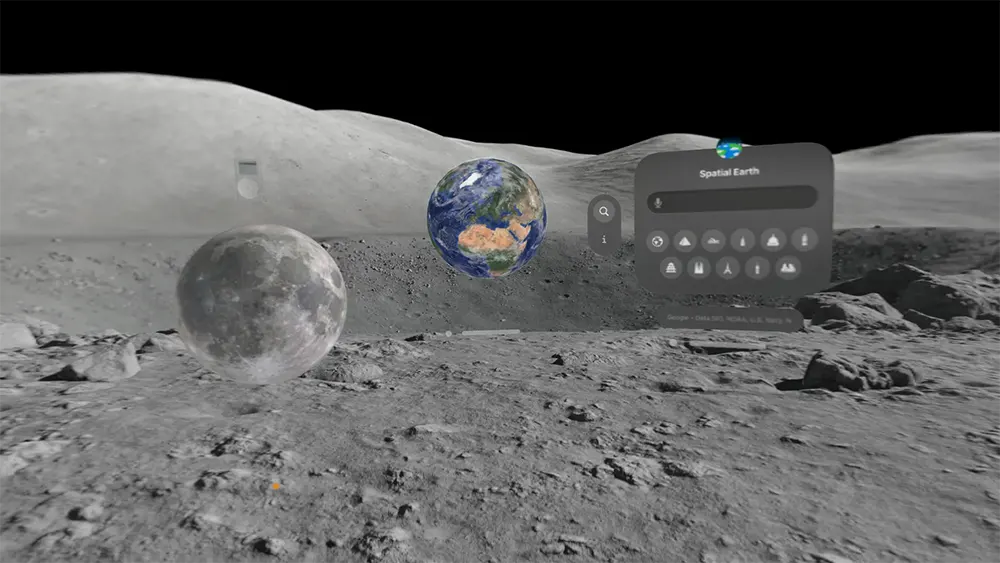

我个人使用 Quest 3 是因为我可以在里面打迷你高尔夫,每周还能和同事一起在数百人面前讨论未来趋势;而我之所以喜欢使用 Vision Pro,是因为我可以“登上月球”开始一天的工作,然后把地球缩小成一个小球,再缩放回街道层面。

这些体验要么在现实中根本无法实现,要么成本极高。而在这种情境下,顺便用VR来收发邮件、看视频、工作,只是让我能更长时间地沉浸在这个奇妙的空间里。

VR52网成立于2015年,平台提供VR头显、AR眼镜、配件外设、厂商、测评、行业资讯、游戏与应用、展会活动等。