近年来,智能眼镜的关注度持续升温。尤其在谷歌I/O大会上宣布推出搭载 Android XR 的智能眼镜原型 之后,这一品类再次成为行业焦点。

但这并不是唯一原因。自2024年起,各大厂商陆续推出新品,不少产品也在今年的CES上亮相,整个市场呈现出明显的复苏迹象。那么:

面对种类繁多、功能各异的智能眼镜,我们该如何理解并做出选择?它们的发展潜力究竟有多大?又有哪些现实挑战?

目前业界尚未对“智能眼镜”形成统一定义。简单来说,它是一种具备数字功能的眼镜形态设备。根据功能和交互方式的不同,我们可以将其大致分为四类:

这类设备具备空间感知能力,支持位置追踪、手势识别等功能,能够将虚拟内容锚定在现实空间中。

代表产品:HoloLens、Meta Quest 3S、Vision Pro、Project Orion、Snap Spectacles、MiRZA

通过 DisplayPort Alt Mode 或类似技术实现外部视频输入,部分支持3DoF/6DoF,本质上是“佩戴在头上的显示器”。

代表产品:XREAL Air / One、Viture One、Rokid Max、ASUS AirVision M1、RayNeo Air 3s

仅用于接收来自手机的信息,无摄像头、传感器等复杂硬件,属于“轻量级信息提醒”设备。

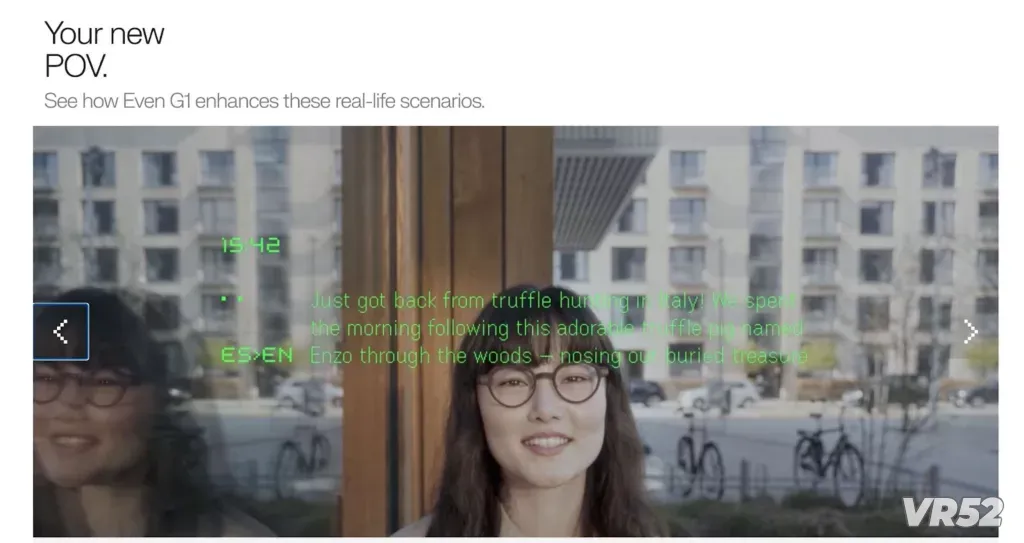

代表产品:初代谷歌眼镜(2012)、Even G1、ENGO 2

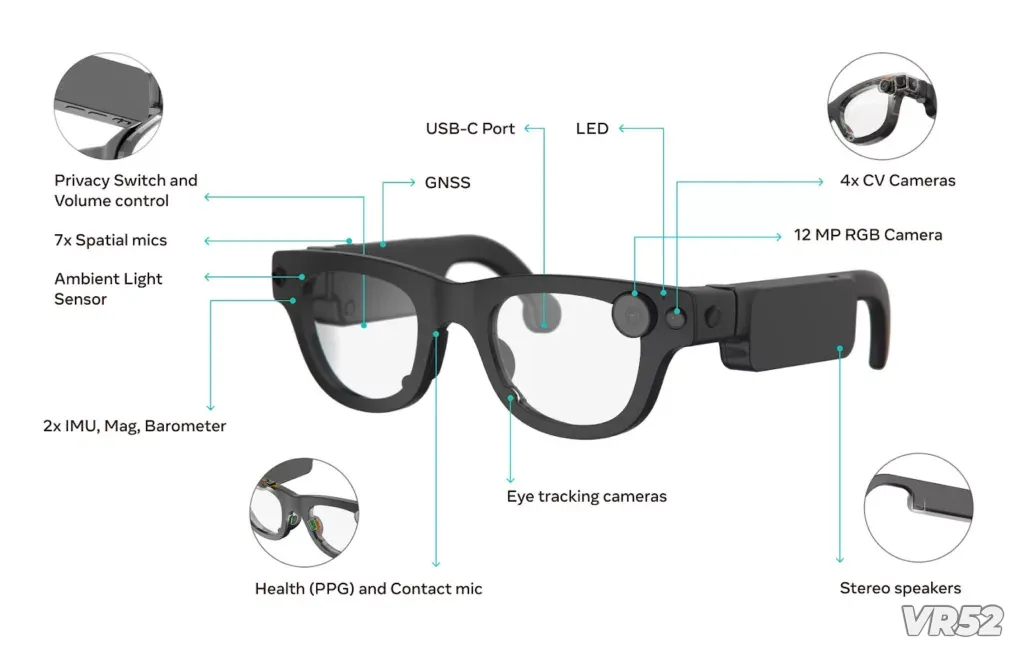

结合摄像头、麦克风等传感器采集环境信息,并借助AI处理后反馈给用户。是否内置显示屏取决于具体设计。

代表产品:雷朋Meta、谷歌 Android XR Glass 原型机

还有一些蓝牙音频眼镜(如 HUAWEI Eyewear 2)不在本次讨论范围内,因其功能过于基础。

很多人认为,“理想的智能眼镜”应该是第一类——即真正意义上的 AR/MR 设备。然而现实是,这类产品的开发难度极高。

体积问题:要实现精准的空间定位、手势识别,往往需要集成大量传感器和计算模块,导致设备体积较大。

续航压力:高功耗组件使得电池续航难以满足日常使用需求。

成本控制:高端光学模组、SLAM芯片、眼动追踪等技术尚未完全普及,量产成本高昂。

以 Meta 的 Project Orion 为例,虽然被认为是当前最接近“理想状态”的产品之一,但距离商业化仍有距离。

因此,在现阶段,与其追求“全能型AR眼镜”,不如先聚焦于解决实际问题的小而美产品。

除了 AR/MR 类别外,其他类型的智能眼镜在硬件层面已经趋于成熟,越来越多厂商进入市场,差异化的重点逐渐转向软件体验。

例如:

空间显示眼镜:核心价值在于便携性与沉浸式观影体验;

信息显示眼镜:适用于通知提醒、导航辅助等轻量场景;

AI眼镜:则强调环境感知与人工智能的结合,比如语音助手、图像识别、实时翻译等。

值得注意的是,这些产品虽然都被称为“AR眼镜”,但实际上并不具备真正的“增强现实”能力。它们更多是“提升信息对人的价值”,而非基于现实世界叠加信息。

所以判断一个产品是否真正具备“AR能力”,要看它是否具备:

实时空间感知

内容空间固定

多模态交互(视觉+语音+手势)

AI眼镜是目前最具潜力的方向之一。其发展路径也存在两种思路:

优点是可以快速呈现信息,交互效率高;缺点是需要平衡功耗与显示效果,同时还要考虑屈光调节、佩戴舒适度等问题。

依赖语音交互为主,成本更低、设计更灵活。典型代表就是雷朋Meta系列,它通过摄像头和麦克风采集数据,再通过AI进行处理反馈。

这种模式的优势在于:

硬件门槛低,易于普及;

用户隐私风险相对较小;

更易适配多种佩戴场景。

但劣势也很明显:缺乏视觉反馈,某些功能无法完整呈现。

因此,未来趋势可能是:

“不带屏的AI眼镜”作为入门款,主打性价比与便携性; “带屏的AI眼镜”则面向进阶用户,提供更丰富的交互体验。

智能眼镜能否真正走进大众生活,不仅仅取决于技术进步,更关乎社会接受度与用户体验。

既然是“眼镜”,就必须像普通眼镜一样舒适、自然。否则,即便功能再强大,用户也不会长期佩戴。

视力矫正问题:目前大多数智能眼镜都不支持定制镜片,这对于近视人群是个硬伤;

鼻托与重量分布:亚洲人普遍鼻梁较低,很多欧美设计的产品戴着容易滑落;

外观设计:必须足够时尚,才能吸引主流消费者。

雷朋Meta之所以在全球热销,很大程度上得益于其多样化的款式和品牌影响力。但在日本等地受限于语言支持和人体工学设计,未能广泛铺开。

摄像头的存在本身就引发了关于隐私安全的争议。如何在保护用户隐私的同时,又能充分发挥AI的能力,是一个亟需解决的问题。

此外,公众对“戴着眼镜看世界”的接受程度仍然有限。这不仅是一个产品问题,更是一个文化和社会问题。

随着谷歌推出 Android XR 平台,并计划与 Gemini AI 深度整合,智能眼镜正逐步迈向“系统化”。

这意味着:

应用生态将更加开放;

与智能手机的联动将更加紧密;

云端AI能力将成为差异化竞争的核心。

相比之下,Meta 的 Project Aria 虽然仍在研究阶段,但它所探索的“传感器数据收集与处理机制”,为未来眼镜的智能化提供了重要参考。

未来,谁能构建起完整的软硬件生态闭环,谁就更有可能在智能眼镜市场中占据主导地位。

智能眼镜的价值,不在于替代现有设备,而在于拓展人们获取信息和与环境互动的方式。无论是AI辅助、语音交互,还是空间显示、增强现实,都是为了让人更高效地理解和应对周围的世界。

当前的智能眼镜仍处于“早期探索”阶段,但我们已经看到它在多个领域的潜力:从消费级的娱乐与办公,到工业级的远程协作与培训,都在逐步展开。

未来的智能眼镜,不仅是科技的产物,更是生活方式的延伸。而我们要做的,是在技术、设计、隐私与社会接受之间找到那个“刚刚好”的平衡点。

VR52网成立于2015年,平台提供VR头显、AR眼镜、配件外设、厂商、测评、行业资讯、游戏与应用、展会活动等。